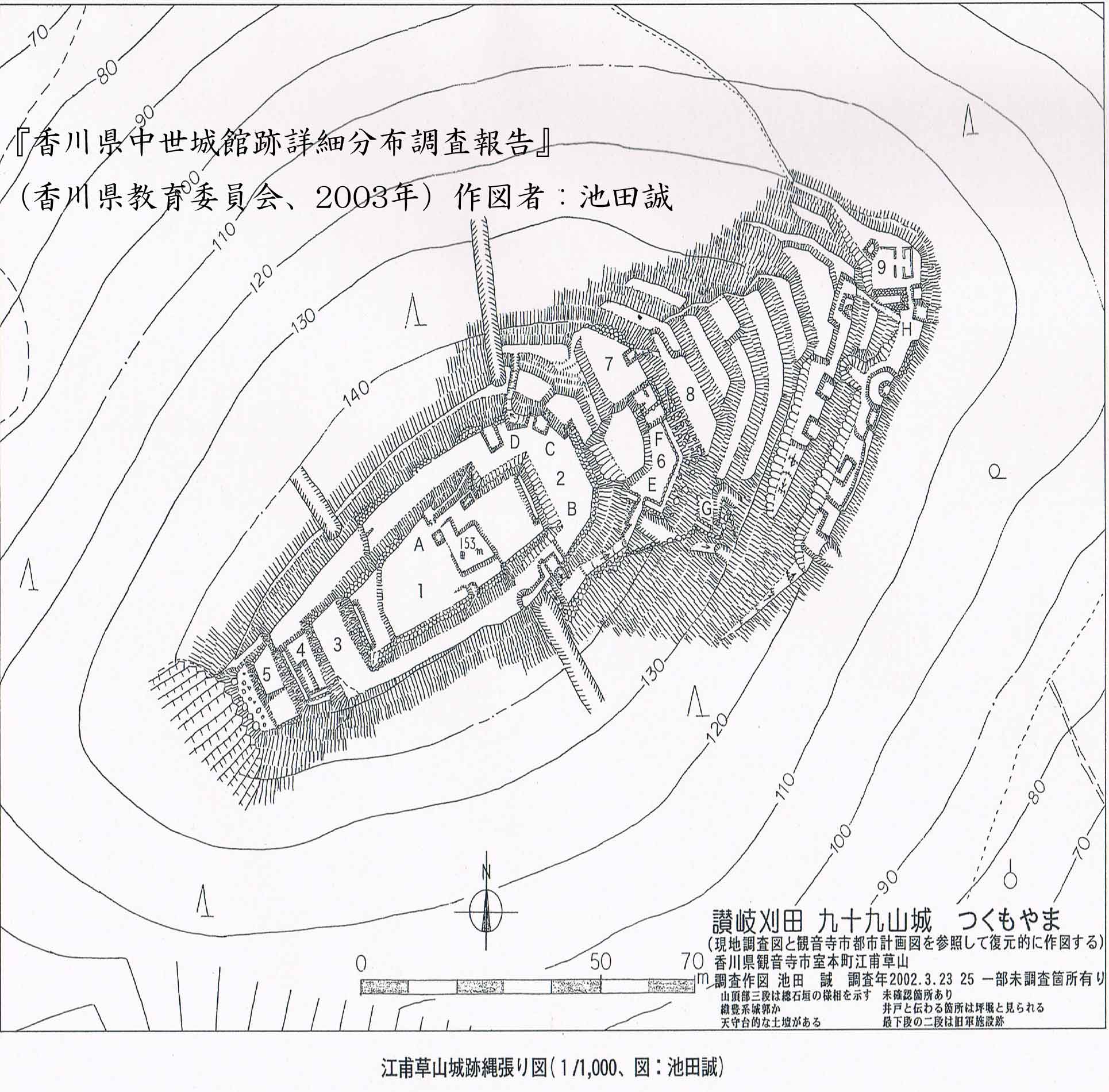

●江甫草山城(つくもやまじょう)

住所:香川県観音寺市室本町

駐車場:室本港や蓮光寺に駐車場があるが利用して良いか不明

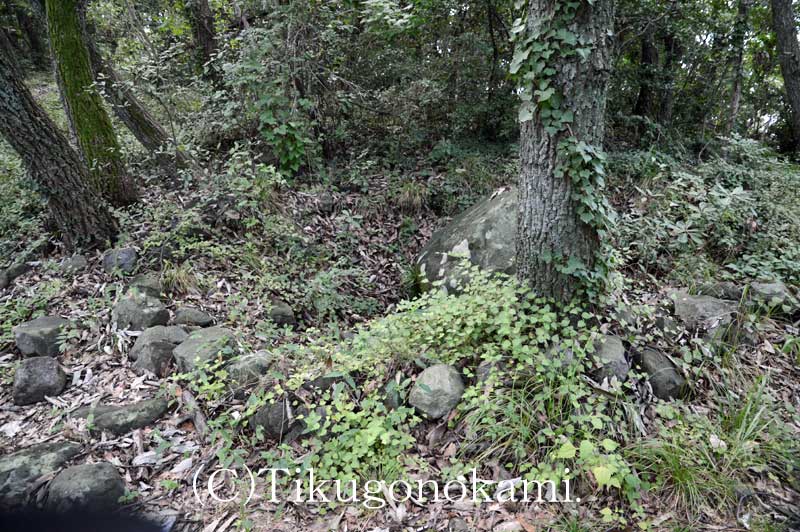

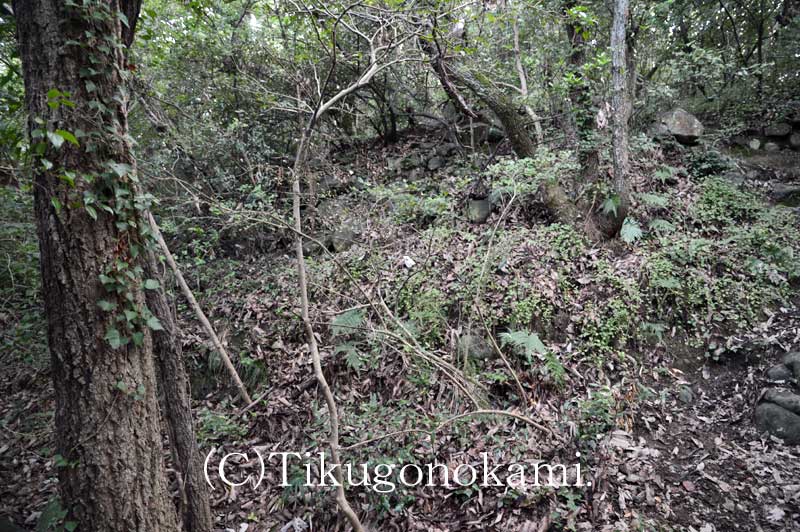

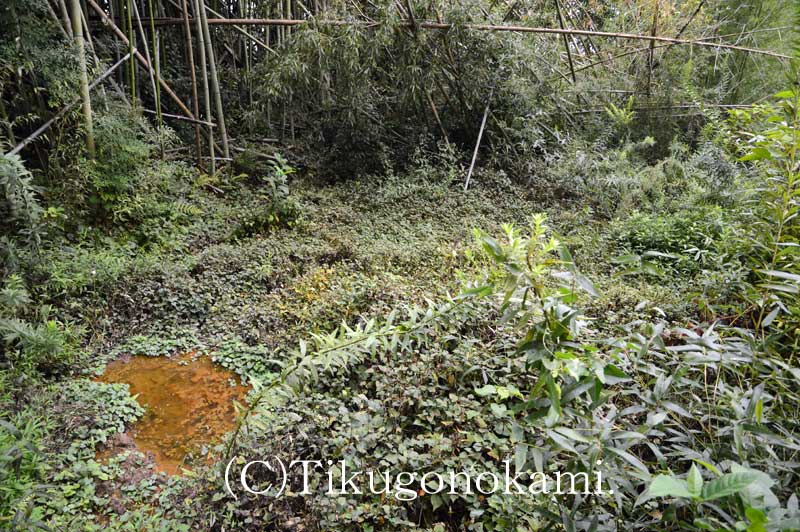

遺構:曲輪、堀、土塁、石塁

標高:153メートル/比高:153メートル

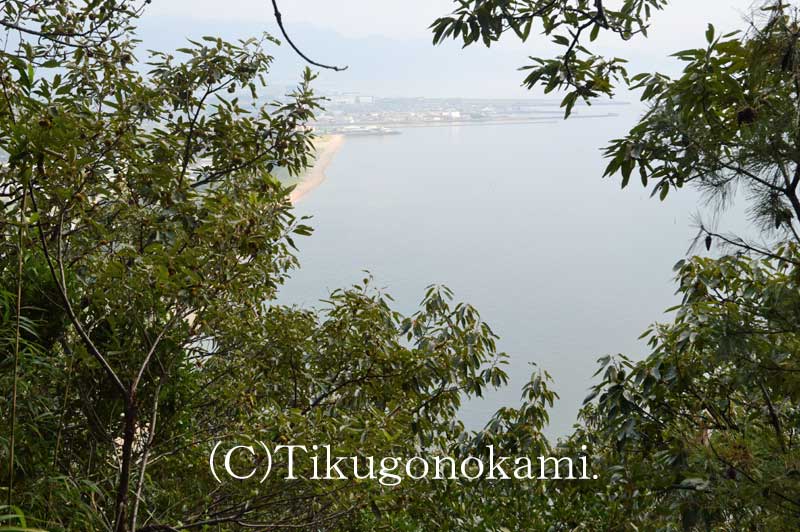

九十九山城とも呼ばれる。三方を海に囲まれた海城である。築城年代は不明だが細川氏の居城だった。細川氏は北の城下町と室本港を有して高い経済力があり、4代に渡って当地を支配している。天正6(1578)年頃、城主の細川氏政が長宗我部元親の攻撃を受け氏寺の興昌寺で自害した。

感想:駐車場から蓮光寺に入ったので気がつきませんでしたが山門に城址碑がありました。数枚の写真の門に黒いものが写っていますがレンズフードがずれてケラレただけです。トリミングが面倒だったのでそのままにしました。

西の曲輪群で横堀も見た記憶があるのですが写真はなく縄張図にもなかったです。

参考文献:香川県中世城館跡詳細分布調査報告、香川県の地名