●長門渡川城

住所:山口県山口市阿東生雲東分

駐車場:なし

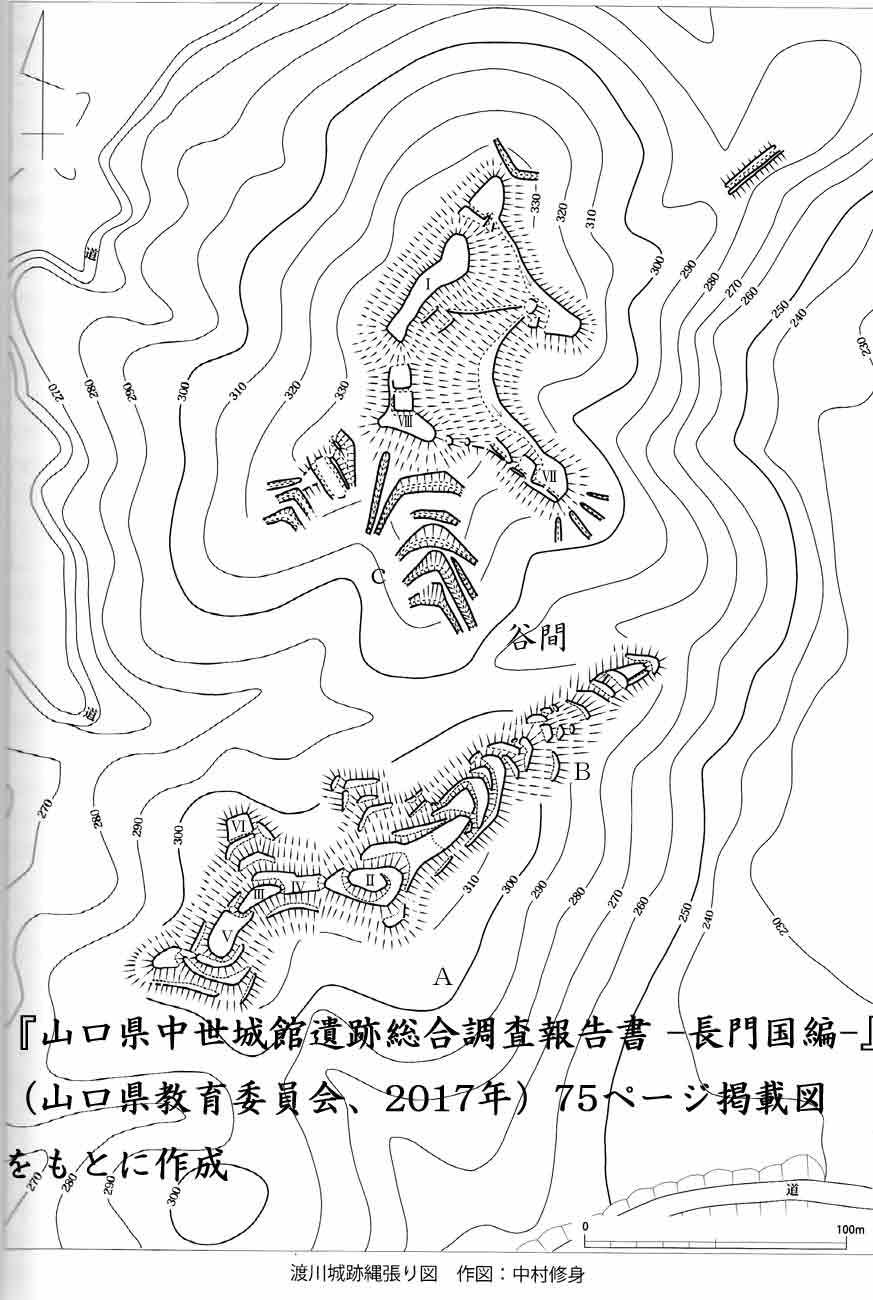

遺構:曲輪、竪堀、堀切

標高:350メートル/比高:112メートル

通称・城山に築かれている。南以外を阿武川が流れており、山全体の3分の2が城域になっている。近世には生雲村内に山口から萩と津和野に続く石州街道が走り、現在も南を国道9号とJR山口線が通る要衝。

『風土注進案』には永正~天文(1504~54年)頃、大内氏が尼子氏の備えとして築いたとある。野上隠岐守が城主だったが、毛利元就に陶晴賢が討たれると吉見正頼によって落城したという。『防長古城墟誌』には陶晴賢が吉見氏への抑えとして家臣の野上隠岐守房忠を置いたとある。『防長古城墟誌』『益田家文書』によると、大永5(1525)年に渡川城を築城(修築?)するため人足を集めている。大内義隆の自害後、当主となった大内義長も渡川に陣を構えたことがある。

(全景。二つの山とも渡川城だが、南(左)と北(右)で造りが違うため違う勢力が築城した可能性も指摘されている)

(縄張図のAの付近。畑の跡らしいが、畑にするため削平地にしたのか元から曲輪だったのかは不明)

(曲輪Ⅶの北に延びている三日月型の曲輪、というか移動用通路?)

(北側の主郭と思われる曲輪Ⅰ。ここだけ木々がないので雑草が多く蜂が飛んでおり早々に退散した)

参考文献:山口県の地名、山口県中世城館遺跡総合調査報告書 -長門編-、阿東町誌

感想:入口から墓地を抜ければ簡単に行けたのですが勘違いして横道に逸れてしまい、南側の城域に直登してしまいました。正しい道は墓地を抜け南北の城の谷間を抜けるとCの堀切群に向かう階段があります。

国道9号の築地橋の西に駐車スペースがありますが、そこから城までが交通量が多く歩道も狭いので、あまりお勧めはできません。