●土佐 佐喜浜城(崎浜城)

住所:高知県室戸市佐喜浜町(字 城山)

駐車場:不明

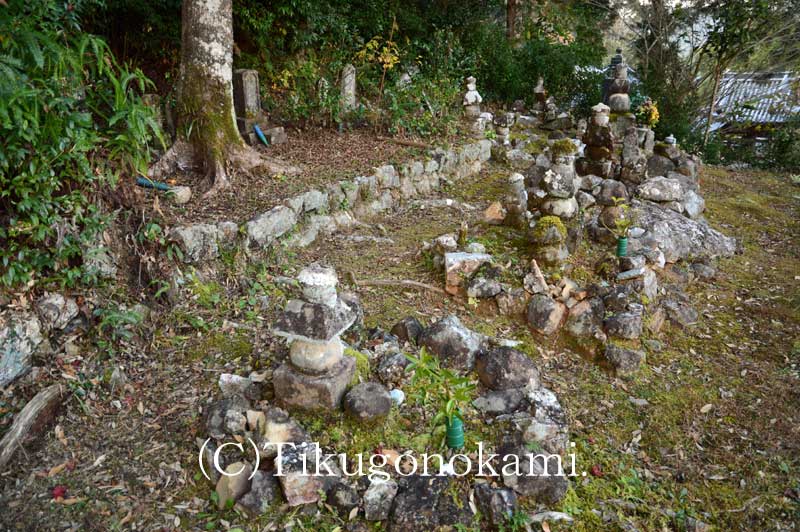

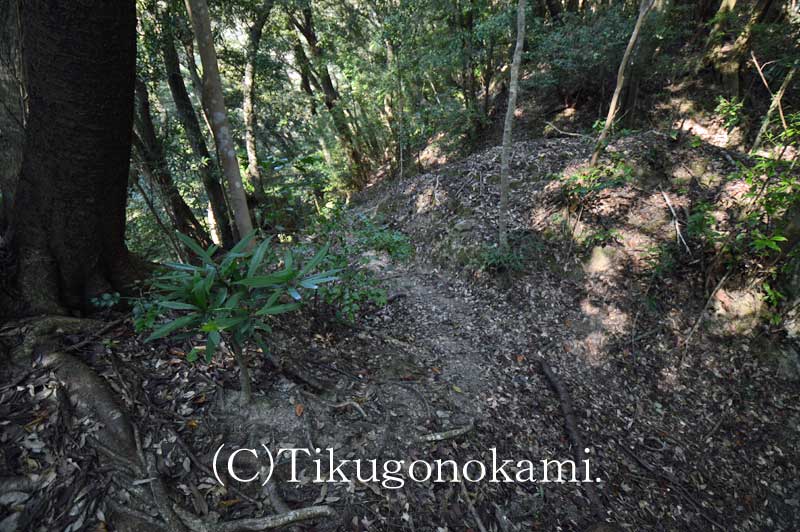

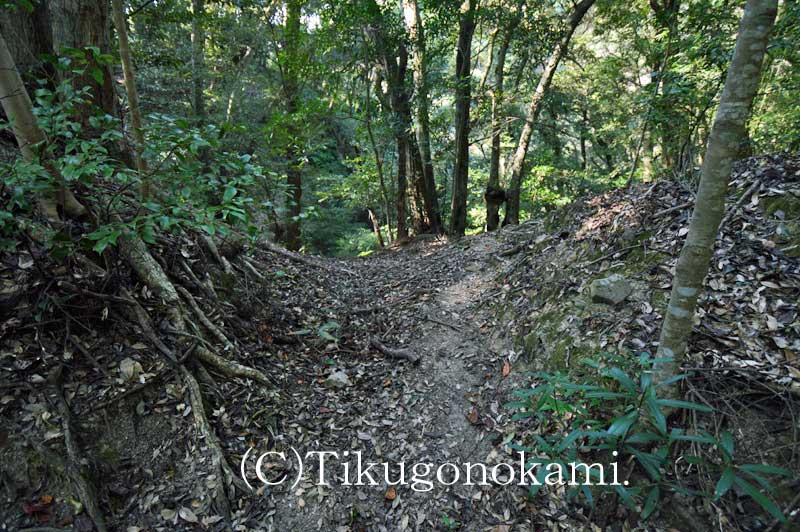

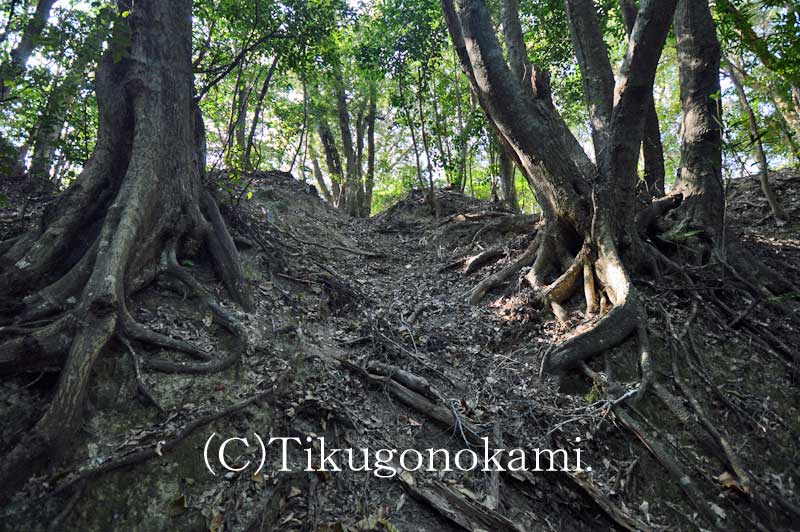

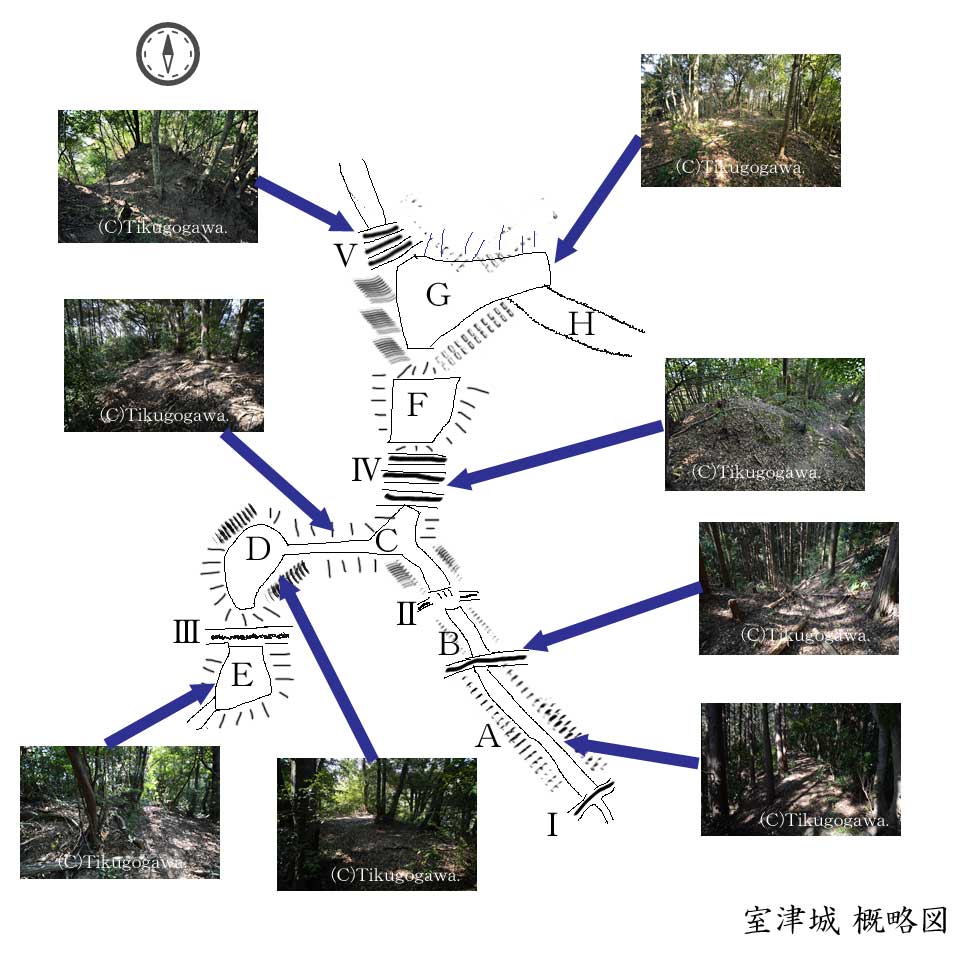

遺構:曲輪、堀切

標高:92メートル/比高:79メートル

北に佐喜浜川、南に唐ノ谷川が流れ東で合流するため三方に自然の濠がある地形になっている。東には水運を利用するための船着き場があったと考えられている。築城年代は不明だが城主は大野家源内左衛門貞義で、貞義の先祖は伊予国浮穴郡久万庄の大野家城主だと伝わる。土佐の大野家は最御崎寺や金剛頂寺など真言宗の寺の大工の棟梁で寺社の棟札に名が残り、安芸郡東部の領主としても勢力を誇った。

天正2(1574)年秋、安芸国虎を滅ぼした長宗我部元親は更に東部に侵攻する。そこで源内左衛門ら安芸郡東部の連合軍は中山越(高知県室戸市羽根町)で迎え撃ち、元親自身が槍を振るうほど追い詰めたが最後は撃退された。やがて東部の領主は次々と城を落とされるか降伏し連合軍の盟主だった源内左衛門だけが残る。天正3(1575)年3月、元親は佐喜浜に攻め込むと「ここにても源内、かしこにても源内とて度々手答えしたる奴なので、この度佐喜浜の者とならば犬迄も逃さず斬り捨てろ」と兵に命じた(『元親記』)。籠城戦は不利とみた源内左衛門は打って出たが敗北して戦死し、城も攻められ女性らも殺されたという。

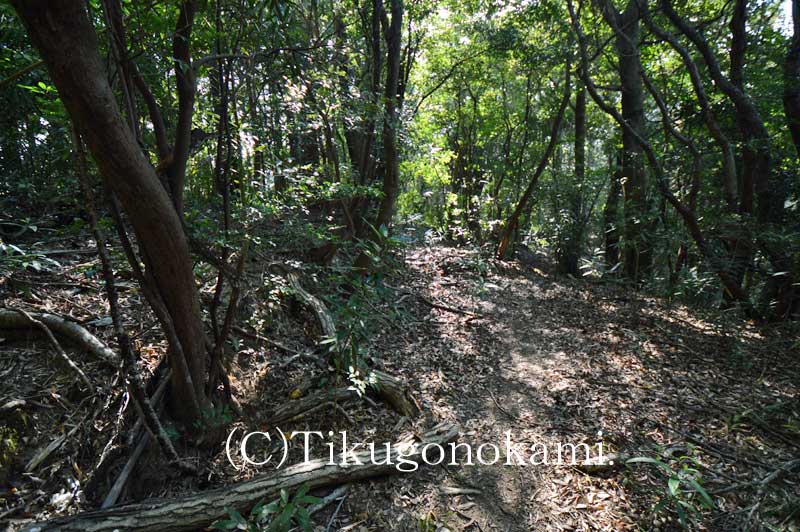

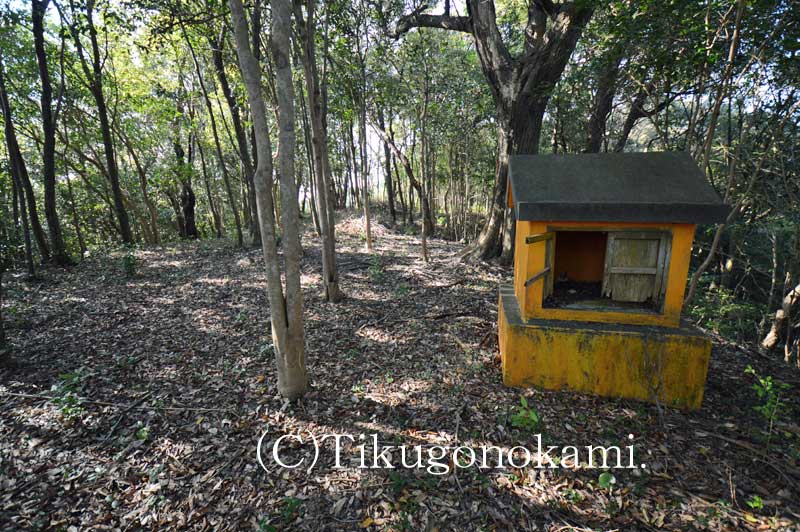

(曲輪5。城郭放浪記さんは堀切と書かれていたが自分には曲輪にしか見えなかった)

参考文献:高知県の地名、佐喜浜郷土史、長宗我部元親 50年のフィールドノート、城郭放浪記

感想:西の墓地から入ると参道の跡らしき道があるため、それに沿って行けば城に辿り着けます。ただし参道は分かりづらく下りでは迷いやすいので注意してください。

城の麓は駐車できるようなスペースはありません。