●因幡 狗尸那城(狗屍那城。古仏谷の城)

住所:鳥取県鳥取市鹿野町鷲峯

駐車場:不明

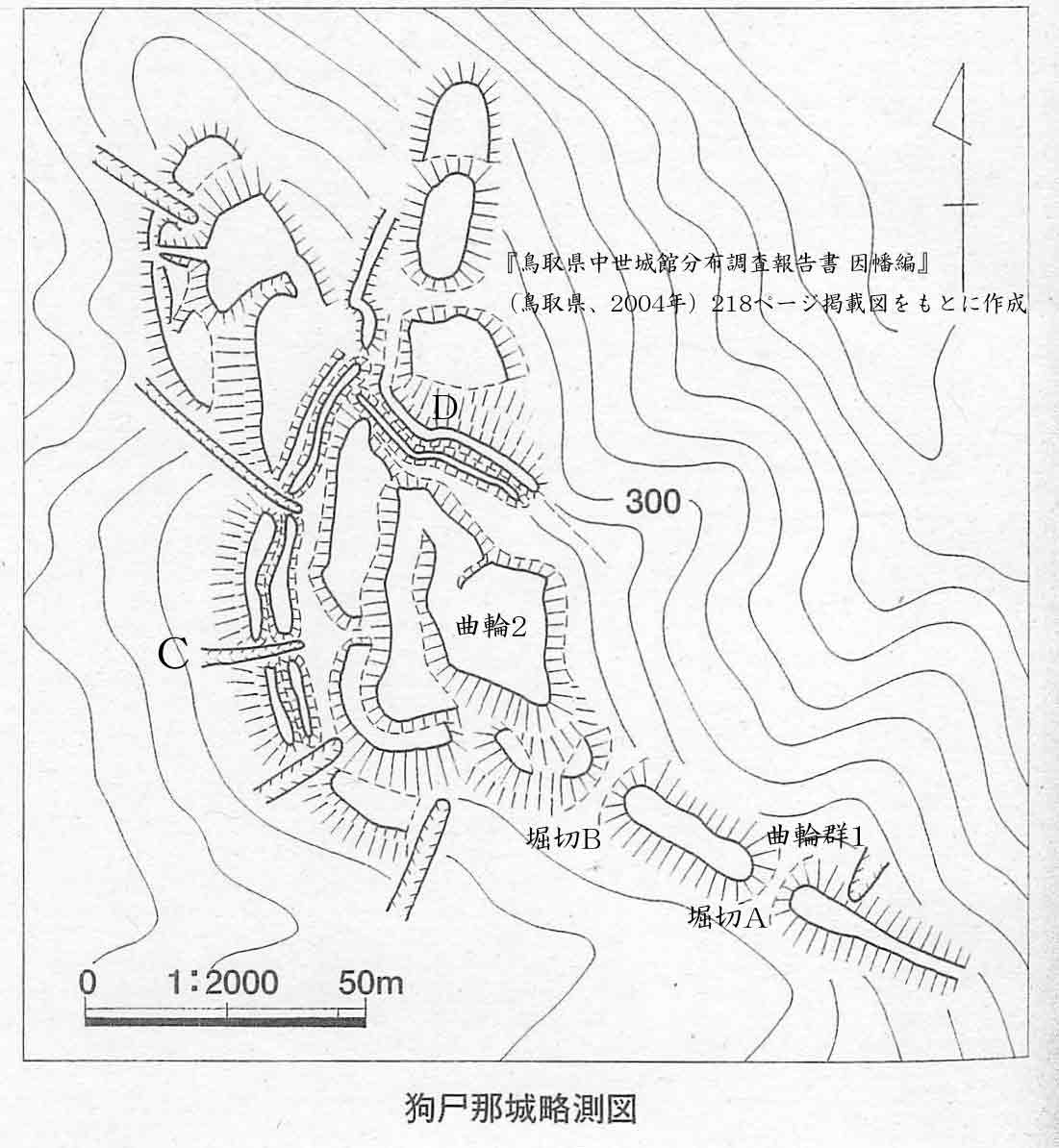

遺構:曲輪、土塁、堀切、竪堀

標高:352メートル/比高:260メートル

当地区は16世紀まで譲伝寺の前身・抱月寺があったためか古仏谷と呼ばれている。明徳2(元中8,1391)年の明徳の乱で敗れ亡くなった山名満幸の三男・三重郎幸康が家臣に連れられ鷲峯山に隠れ住み、12歳になった1402(応永9)年に築いたという。やがて幸康の後裔は陸上村(岩美町陸上)に移り住むが、狗尸那城には山名弾正(幸康の一族との関係は不明)が残り守備する。『因幡誌』には弾正が小畑高尾城主・嶋崎氏と戦って互いに消耗していたところを亀井茲矩に攻められ落城したとある。その後、茲矩が狗尸那城と名付けた。

鳥取県埋蔵文化財センターなどの調査によると狗尸那城は茲矩が築いた現在の鹿野城の前身・鹿野古城ではないか、尼子再興戦や織田・毛利戦争において荒神山城や勝山城などに対峙するための城だったのはないか、などの説がある。鹿野から三朝町の三徳山方面に抜ける道の近くにあることから重要な場所だったことは間違いない。

近世になると古仏谷が鳥取藩の山林を管理する御山奉行が居住地となり、鷲峯村と鷲峯神社の飛び地の領地との境にあったことから藩の関係者以外は入山禁止となった。そのため『因幡誌』の編者で医者の阿陪恭庵は入れなかったため詳細な情報を得られなかったが、藩が主導した『因伯古城跡図志』には詳細な記載がある。

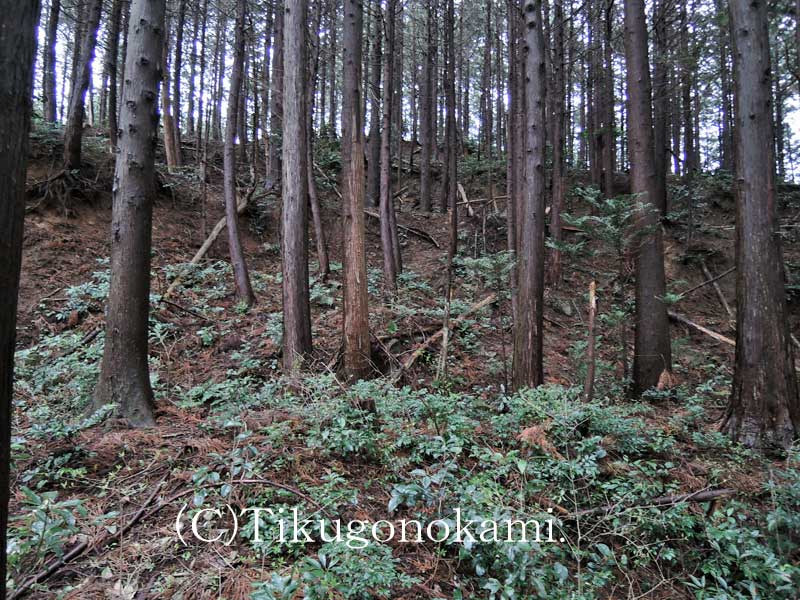

(山道を歩いていると出てくる曲輪群1とその先にある堀切A。場所については下の縄張図を参照)

参考文献:鳥取県の地名、鳥取県中世城館分布調査報告書第1集(因幡編)、因幡誌 卷六 (因伯叢書) 、わたくしたちの鹿野、戦国の因幡武田と鹿野城

感想:鳥取県内では近年、一番話題になった城ではないでしょうか。

ここで教えてもらいながら縄張図を初めて描いたのですが、それっきり描いてないです。せっかく教えてもらったので活かさないと、と思いながら数年が経っています。