●備後 一乗山城(黒木城)

住所:広島県福山市熊野町(字 黒木甲)

駐車場:常国寺の駐車場があるが利用して良いか不明

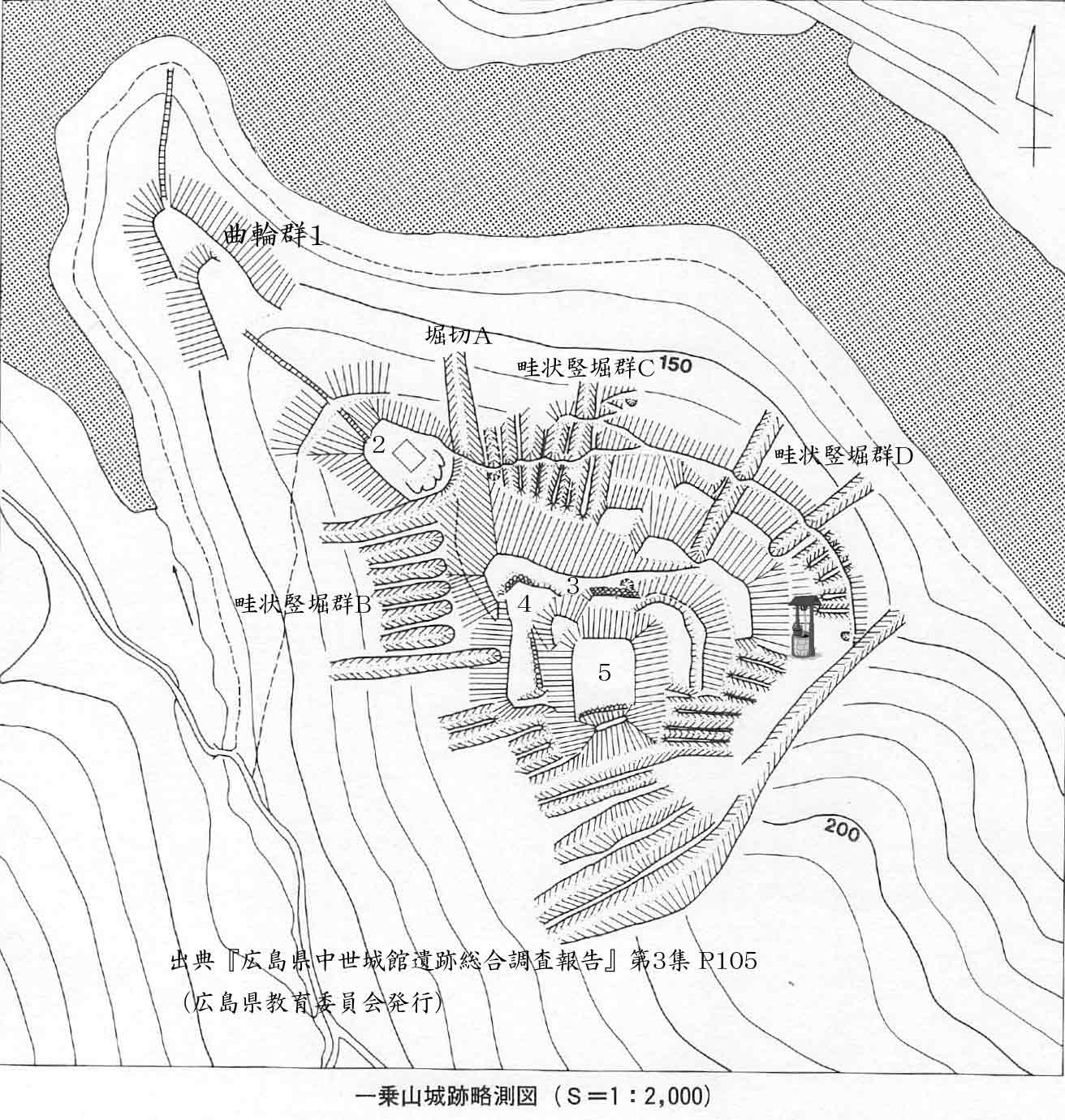

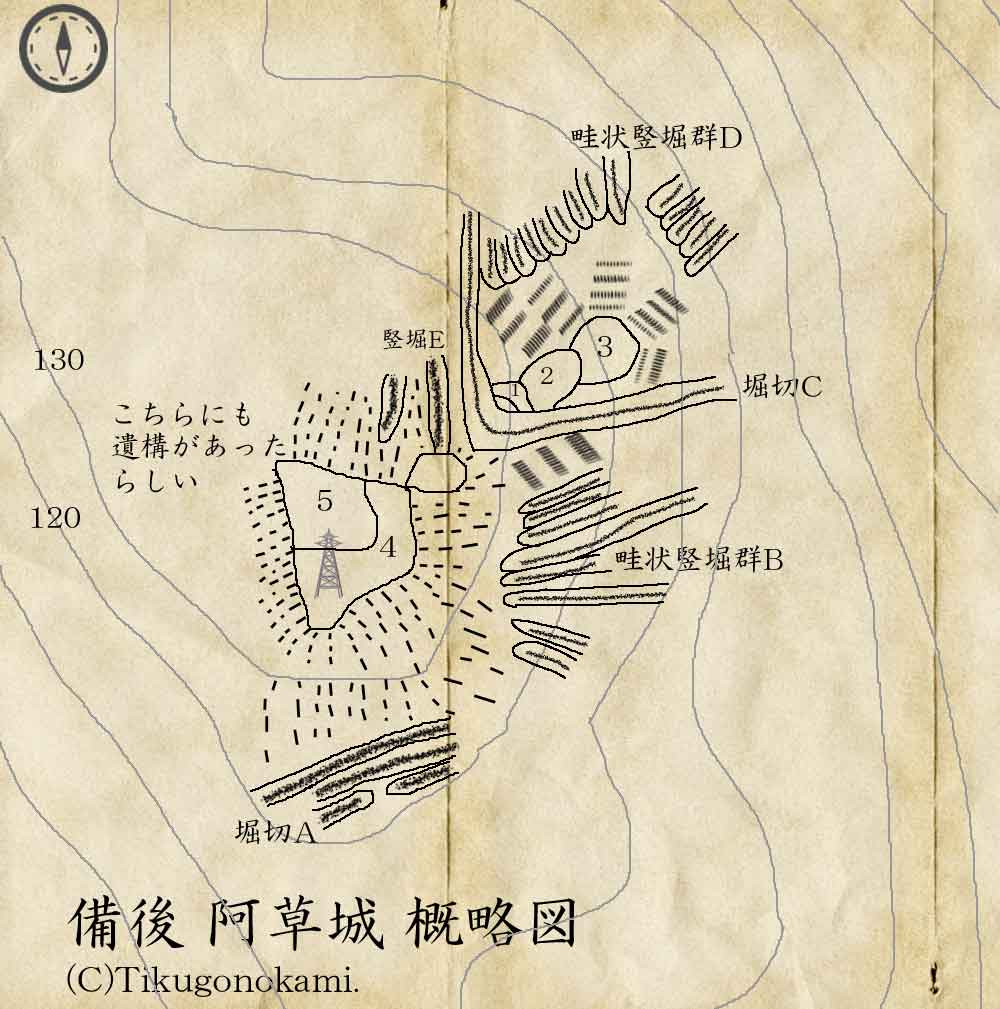

遺構:曲輪、土塁、竪堀、土橋、堀切、井戸跡

標高:193メートル/比高:54メートル

沼隈半島の中央に位置し山を越えれば鞆の浦に出ることができる。建武3(1339)年、渡辺持が戦功で足利尊氏から山田庄(城のある福山市熊野町)を与えられ中山城(福山市草戸町)を居城としたが、文明年間(1469~1487年、永正年間(1504~21年)とも)に後裔の渡辺兼が一乗山城を築城し移っている。

渡辺氏は戦国時代に山名氏、大内氏に従った後、毛利氏に従った。天正4(1576)年、足利義昭が毛利氏を頼って鞆の浦に来ると警護を務めている。慶長5(1600)年、関ヶ原の戦いで毛利氏が防長に押し込められると廃城となり、城主の渡辺景は一時浪人をしたのち通安寺の住職となり、息子らは福山城主となった水野氏に仕え三男は常国寺の住職となっている。

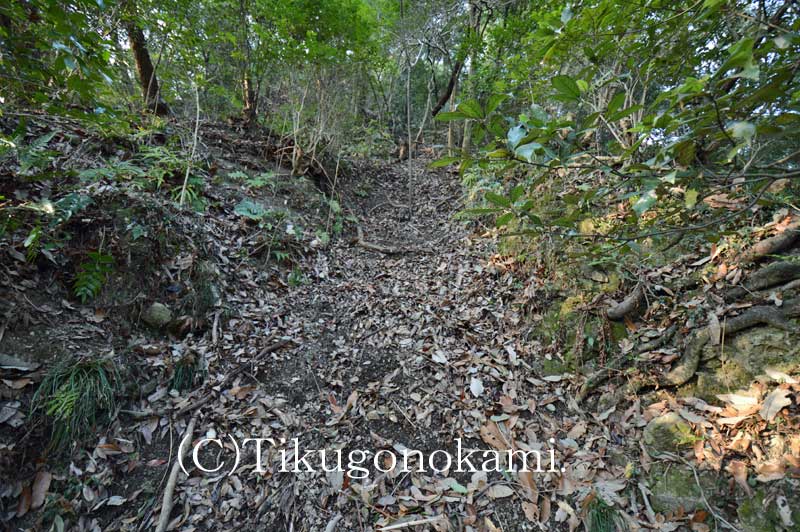

(登り口。この城の入口も獣除けの柵がある。本当に害獣が増えたよなあ)

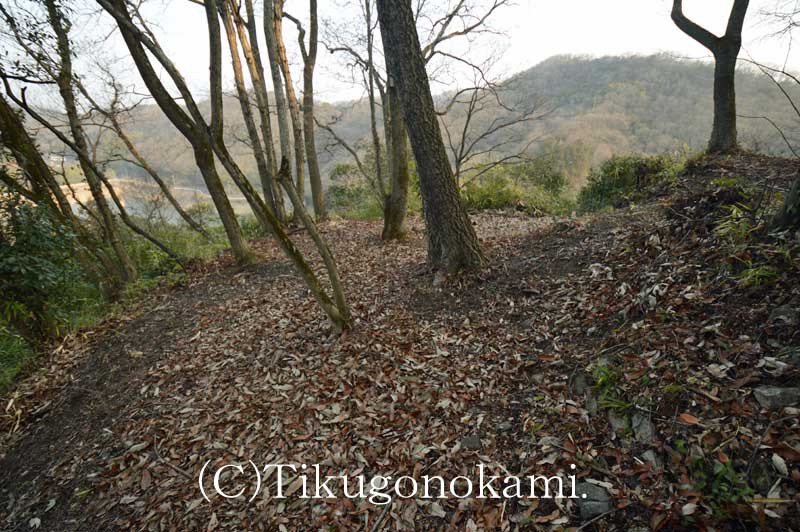

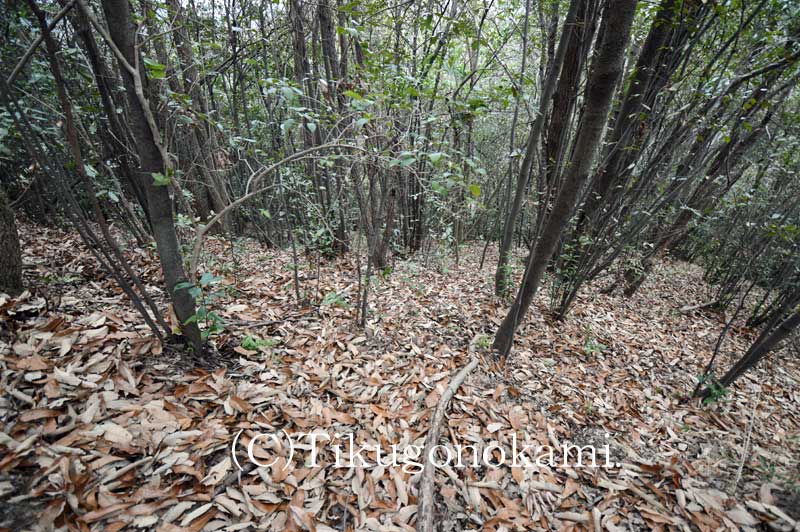

(曲輪4。石垣のようなものがちょこっとあった。ここは畑として登録されており住所は広島県福山市熊野町1426になる)

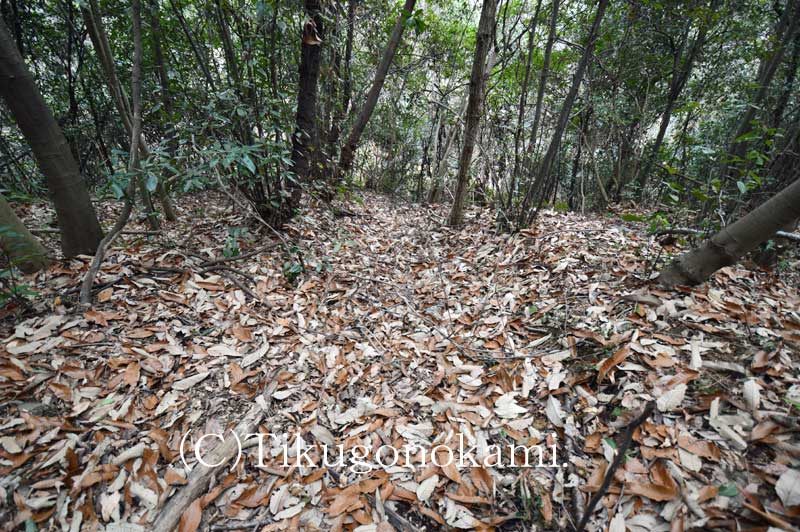

(曲輪5。まごうことなき主郭。南側にある石垣と盛り土が土塁か櫓台かで見解が分かれるらしい。自分には櫓台に見えるが)

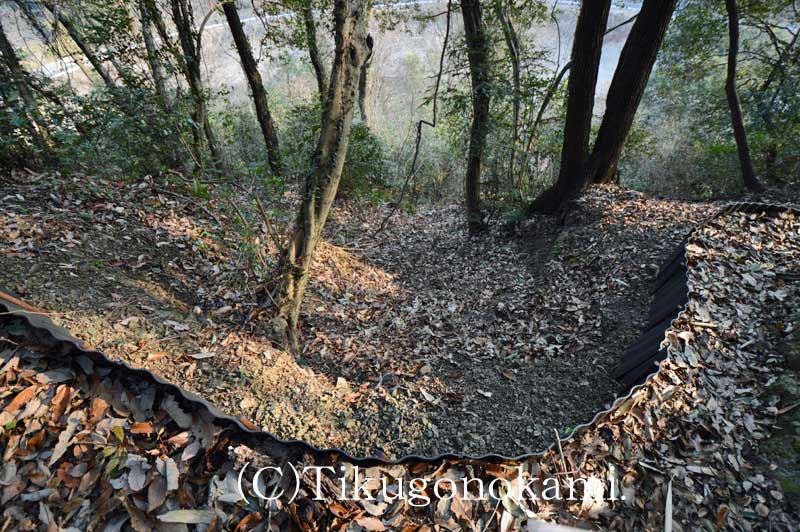

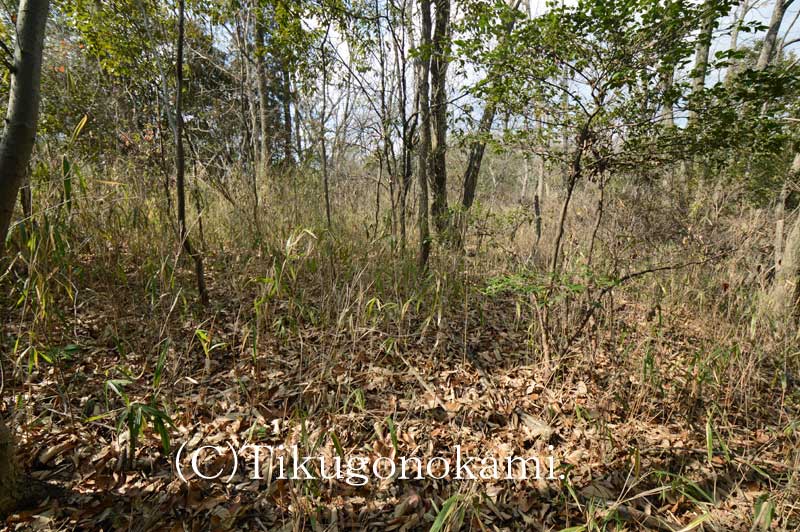

(南の堀切。柵があるので諦めたが詳しい方から後で入れる箇所があると聞いた)

参考文献:広島県の地名、広島の中世城館を歩く、福山の史蹟めぐり (備後文化シリーズ ; 第1集) 、福山市熊野町誌

感想:地元の方によって非常によく整備されており見学しやすいです。畦状竪堀群Bは道がないので見学するには注意が必要ですが、畦状竪堀群Cは道がついているので気軽に見られます。

!– グーグルマップ —